Lingkungan bukan Korban Pembangunan

Oleh: Moh Thobie Prathama*

Mempelajari ilmu ekonomi bertujuan untuk membahas bagaimana cara berpikir manusia dalam menentukan pilihan dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Cara berpikir ini erat kaitannya dengan upaya memecahkan masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Sumber daya dapat dijelaskan secara meluas termasuk sumber daya alam.

Sumber daya alam sebagai elemen faktor produksi yang terus digenjot untuk memproduksi barang dan jasa jika tidak memerhatikan keberlanjutannya akan rusak, langka, atau punah. Akibatnya, ketidakseimbangan ekologis dapat membawa ancaman dan bencana bagi makhluk-makhluk ekonomi ini.

Ekonomika memang selalu membahas bagaimana ekonomi terus tumbuh. Tulang punggung apapun bentuknya yang mendorong pertumbuhan ekonomi diprioritaskan untuk distimulasi. Di sisi produksi, business as usual seperti bisnis-bisnis ekstraktif masih tumbuh subur terutama di negara berkembang. Model bisnis seperti ini terutama yang merusak lingkungan perlu diselimuti kelembagaan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang tepat guna.

Indonesia yang memiliki anugerah sumber daya alam yang melimpah dari kesuburan tanah yang mampu menghasilkan bahan mentah (komoditas) dan energi hingga kekayaan laut yang bisa menjadi aset multiplier effect negeri ini. Begitu jelas, aneka SDA ini mampu membawa kekayaan bagi Indonesia. Melahirkan korporasi-korporasi ekstraktif yang berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, jika tidak terdapat kelembagaan dan kebijakan berkeadilan dan berkelanjutan, ini hanya akan menciptakan moral hazard bagi segilintir pemburu rente dengan mengorbankan keberlanjutan SDA atas nama pertumbuhan ekonomi belaka.

Moral hazard atas kekayaan SDA yang dimiliki ini mengingatkan apa yang disebut dengan fenomena dutch desease (penyakit Belanda). Mulanya, The Economist (1977) memperkenalkan istilah ini untuk menggambarkan booming nya sektor-sektor terutama bersumber dari ekstraksi SDA atau komoditas mentah yang mengakibatkan melemahnya sektor lain (lagging sector), seperti sektor manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi.

Apa yang membuat buruk? Ketika negara-negara kaya SDA ini terlena dengan produk-produk ekstraktif tanpa basis ekspor terdiversikasi dan kapabilitas inovasi rendah, perekonomian mereka akan mudah terguncang mengikuti harga komoditas, gejolak nilai tukar, hingga kinerja makroekonomi negara-negara ini dengan cepat memburuk.

Pada konteks Indonesia sebagai negara kaya SDA (resource abundance), jika ekploitasi ekstraktif ini terus dilakukan secara tidak bertanggung jawab dan tidak berkelanjutan akan terkutuk sendiri (resource curse). Komplikasi tambahan akibat ketidakstabilan politik yang ada di negara ini dari aktivitas pemburu rente, korupsi, konflik (sistem kelembagaan buruk) berujung melemahkan kekebalan sosial dan ekonomi negeri kaya sumber daya.

Tidak berhenti disitu, environmental stress akibat antropogenik alias ulah-ulah makhluk ekonomi juga memicu degradasi lingkungan seperti produksi atau pelepasan senyawa kimia baru dan perubahan penggunaan lahan skala besar-besaran. Tekanan lingkungan antropogenik semacam ini telah meningkat pesat atas nama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar kehidupan.

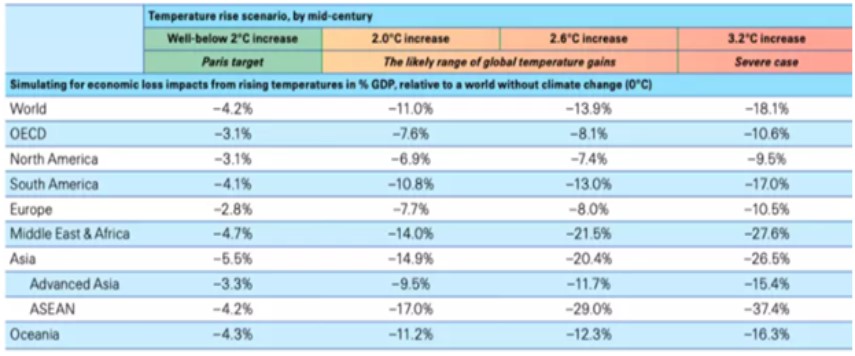

Di sisi lain, Swiss Re Institute memperingkatkan bahwa akibat perubahan iklim, 18% dari PDB dunia pada tahun 2050 dapat menyusut jika suhu global naik sebesar 3,2°C.\

Tertera pada tabel berikut bahwa potensi penyusutan PDB akibat perubahan iklim bervariasi setiap kawasan. Pada dasarnya, data ini memperingatkan bahwa miliaran orang di muka bumi berada pada risiko tinggi kehilangan peluang ekonomi di masa depan. Lebih rinci, terlihat ekonomi di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) akan paling terpukul, Dalam kenaikan suhu 3,2°C (skenario paling parah), kerugian PDB di ASEAN dapat mencapai -37,4%.

Jika diuraikan lebih rinci, bagaimana kerusakan lingkungan dan perubahan iklim berdampak pada peluang ekonomi? peningkatan suhu dan cuaca ekstrem berpotensi mengganggu pola produksi bahan pangan, gagal panen, peningkatan penyakit, dan kelaparan. Naiknya permukaan laut berpotensi menenggelamkan kawasan pesisir, lahan produksi, pemukiman penduduk, dan masih banyak lagi potensi kerugian ekonomi lainnya (Kementerian LHK, 2021; Greenpeace, 2021).

Tidak ada tindakan nyata bukanlah pilihan. Pada tahun ini, telah dihelat Conference of the the Parties ke-26 (COP26) di Glasgow yang membantu memecahkan salah satu masalah tersulit dalam kebijakan iklim. Walaupun demikian, banyak pihak menyoroti konferensi iklim yang dianggap krusial dalam kesepakatan menyelamatkan bumi ini mengecewakan.

Dikutip dari Greenpeace Indonesia, demi mencapai target 1,5 derajar Celcius, sejumlah negara besar seperti India, Arab Saudi, dan Australia mengusulkan pelonggaran target tersebut atas dasar kepentingan nasional masing-masing. India misalnya, terkait rencana penghapusan batu bara yang termuat dalam paragraf 36 Pakta Iklim Glasgow, mengusulkan perubahan frasa “menghapus” menjadi “menurunkan” saja. Intervensi ini pun disepakati mayoritas peserta rapat, termasuk oleh Indonesia.

Sekjen PBB juga menuturkan bahwa COP26 ditutup dengan kesepakatan “kompromi” tentang iklim, tetapi itu tidak cukup. Komitmen politik setiap negara memang diperlukan untuk menciptakan kebijakan dan meratifikasi perjanjian pro lingkungan. Lebih lanjut, Sekjen PBB menambahkan bahwa sudah waktunya untuk masuk ke “ke mode darurat”, mengakhiri subsidi bahan bakar fosil, menghapus batu bara secara bertahap, menetapkan harga karbon, melindungi masyarakat yang rentan, dan memberikan komitmen pendanaan iklim senilai $100 miliar.

Transfer pengetahuan dan teknologi juga dibutuhkan terutama bagi negara berkembang dan miskin sebagai dasar proses adaptasi menuju ekonomi yang lebih hijau. Selanjutnya, butuh penguatan kolaborasi yang tidak hanya dipangku pemerintah (negara) tetapi antar aktor termasuk korporasi, lembaga pendidikan, kepemudaan, hingga masyarakat sipil (konsumen).

Disadari bahwa kepentingan pembangunan ekonomi masih harus dilakukan tetapi dengan menyelaraskan pemikiran pembangunan berwawasan lingkungan (sustainable development). Aspeklingkungan bukan trade-off, pembangunan perlu memerhatikan biaya lingkungan (environmental cost), bukan sekadar upaya meraup efisiensi dan keuntungan maksimum yang tidak mengindahkan kualitas lingkungan dan keberlanjutan SDA.

Walaupun kesepakatan COP26 yang menghasilkan Pakta Iklim Glasgow dinilai mengecewakan dan tidak cukup ambisius meredam krisis iklim, tindak lanjut kesepakatan ini perlu dikawal bersama. Moral hazard terhadap lingkungan dan krisis iklim tidak boleh diacuhkan atas dasar mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi semata. Tidak seharusnya generasi yang baru lahir dikutuk menanggung bencana iklim dan lingkungan yang dilakukan para orang tuanya di masa lalu.

*Penulis adalah Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya dan peneliti di The Reform Initiatives (TRI).

Rctiplus.com

Rctiplus.com pewartanusantara.com

pewartanusantara.com Jobnas.com

Jobnas.com Serikatnews.com

Serikatnews.com Serdadu.id

Serdadu.id Beritautama.co

Beritautama.co kalbarsatu.id

kalbarsatu.id surau.co

surau.co