Tuhan Tidak Adil? Memaknai Ulang Kebertuhanan Kita

Tuhan Tidak Adil? Memaknai Ulang Kebertuhanan Kita

Oleh : Doel Rohim

(Santri Pondok Pesantren Kaliopak Yogyakarta, dan Mahasiswa UIN Suka Kalijaga)

Resensi Buku – Pengalaman spritual seseorang sering kali memang bersifat sangat personal, subyektif, dan kadang sulit dijelaskan. Tetapi disadari atau tidak, di setiap pengalaman spiritual seseorang sebenarnya menyimpan makna yang dalam untuk media belajar bagi orang yang lainya. Hal itulah yang bisa saya sedikit gambarkan dari buku Tuhan Tidak Adil? (Kesaksian Iman Connie Constantia) yang sempat membuat bulu kuduk saya merinding saat membalik halaman demi halaman dalam buku ini.

Mungkin di antara banyak buku yang menceritakan perjalanan hidup seseorang, buku ini nampaknya menjadi salah satu buku yang sangat berani, juga dalam, sekaligus kontroversial. Banyak kisah yang digambarkan dalam buku ini membuat saya sering kali menghela nafas panjang, kemudian merenung tentang hakikat keimanan kepada Tuhan. Belum lagi saat tumpukan ayat-ayat Tuhan dipaparkan, tak ada kata yang terucap kecuali keagungan Tuhan yang dapat kita rasakan.

Tidak berlebihan memang, dilihat dari judulnya saja Tuhan Tidak Adil? Sudah barang tentu membuat orang bertanya, kenapa Tuhan bisa tidak adil. Pertanyaan wajar, ketika kita hanya terjebak pada bungkus luar dan tak memasuki lembaran pada buku ini. Tidak bisa disangkal juga, pemahaman normatif yang selalu didoktrinkan pada diri kita mengenai teologi ketuhanan dengan kesempurnaannya, membuat pertanyaan terkait keadilan Tuhan tersebut sulit kita terima.

Padahal yang dapat saya maknai dari judul ini adalah jika kita mengangga bahwa Tuhan Yang Esa hanya untuk satu agama saja, kemudian bagaimana dengan agama yang lainya, berarti keyakinan mereka tidak bisa dibenarkan. Dari hal itulah, pertanyaan semacam itu dapat terlontar, menggugat ketidakadilan Tuhan yang mana makna dimensi ketuhanan hanya dilokalisir untuk agama tertentu saja.

Awalnya mendengar pernyataan itu saya juga sempat ragu, tetapi memang jika kita coba renungkan dengan pemahaman ketuhanan yang seperti itu, terasa ada semacam rasa egoisme yang dominan dalam kebermaknaan keagamaan kita, hingga menafikan kepercayaan yang lian. Saya jadi berpikir apakah mungkin dengan pemahaman keagamaan yang egosentrime tersebut kerukunan antar agama dapat diwujudkan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya akan sedikit demi sedikit dapat kita temukan jawabanya saat kita masuk dalam buku ini. Connie dengan jernih menceritakan pengalaman spiritualnya tersebut dengan lugas tanpa ada sedikitpun keraguan bahwa apa yang terjadi padanya bukan semata atas kehendaknya semata. Namun, ada kuasa Tuhan yang juga menuntunnya untuk menuliskan dalam catatan-catatan pengalamanya tersebut dalam buku ini.

Connie Constantia sendiri adalah seorang artis film, penyanyi, yang cukup terkenal pada periode tahun 80-an. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya ia mencapai puncak karirnya sebegai seorang artis, Connie juga sempat bermain film berjudul “Tatkala Mimpi Berakhir”, sebagai pemeran pembantu utama arahan sutradara Wim Umboh. Selanjutnya Ia juga mendapatkan peran utama dalam film “Kamus Cinta Sang Primadona”, disutradarai Abdi Yuowono, yang membuat karirnya semakin menanjak seiring dengan usaha bisnisnya yang semakin berkembang.

Di titik inilah ia merasa segala upaya dan kerja kerasnya tercapai. Setelah sejak dari kecil hidupnya penuh gejolak. Keluarganya yang tercerai berai akibat polemik ‘65 yang membuat ayahnya menghilang. Kondisi ekonomi keluarganya semakin memprihatinkan, yang memaksa dirinya untuk juga mencari uang dangan jualan sayuran sejak masih belia. Fase sulit ini membuat Connie menjadi tangguh sebagai seorang perempuan, ia sangat menyangi keluarganya dan saudara-saudaranya, bahkan ia rela melakukan apapun agar keluarganya bisa bahagia. Realitas membentuk mentalnya untuk menjadi orang yang kuat menghadapi segala cobaan dari Tuhan, dan cinta kasih menjadi amalan yang selalu diperjuangkan.

Namun fase itu memang tidak selamanya mudah dilewati, hingga pada usia 9 tahun tekanan hidupnya semakin memuncak. Kehilangan ayah dan ditinggalkan seorang ibu yang memilih orang lain dibanding keluarganya, membuat diri Connie perlahan mulai menggugat realitas. Tekanan demi tekanan yang dihadapinya membuat ia merasa Tuhan tidak adil untuknya. Ajaran guru-guru di sekolah dan sekolah Minggu (gereja) bahwa Tuhan adil, bijaksana, tidak akan menyiksa hamba-Nya yang jujur dan taat, ia anggap tidak benar. Ia menyatakan ayahnya orang baik dan jujur, dan selalu mengajarkan untuk mempercayai kekuasaan Tuhan, tetapi kenapa ia dihukum tanpa pengadilan sama sekali.

Dari sanalah ia mulai merenungkan tentang ketidakadilan Tuhan. Dari hal itu juga ia pertama kali mendapat pengalaman spiritual yang menggetarkan batinnya. Saat itu ketika ia sedang berselonjor di dinding rumahnya, sambil menatap langit luas. Tiba-tiba tubuhnya terasa sangat lelah, kemudian ia berdiri berjalan masuk kamar dan naik ke tempat tidur. Baru saja punggungnya disandarkan, tiba-tiba bumi terasa berputar. Semakin lama semakin kencang putarannya. Hingga ia merasa ketakutan dan teringat atas pikirannya mengenai ketidakadilan Tuhan. Spontan dari hal itu ia kemudian bersujud meminta ampunan Tuhan dengan berucap, “Ampun, ampun Tuhan..jangan kau hukum aku maafkan kesalahanku tadi. Engkau Maha Adil, Engkau Maha Adil.” (hlm. 28).

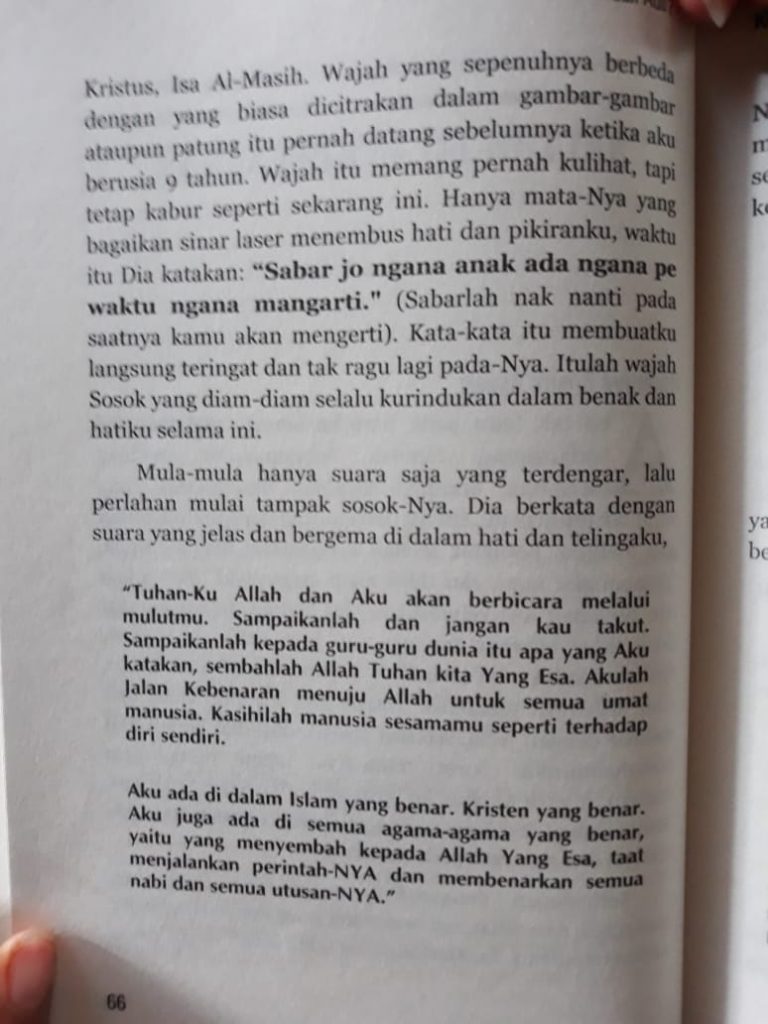

Putaran bumi itu tiba-tiba berhenti. Kemudian seolah padangan mata batinnya melihat dengan jelas langit tersingkap luas. Kemudian juga terlihat sosok wajah muncul dalam penglihatannya. Dengan masih diselimuti awan, beserta kanan kirinya didampingi peniup trompet besar, sangkakala. Connie melihat wajah yang sudah ia kenal. Wajah yang sering divisualkan dalam pelajaran agama saat sekolah Minggu sejak masih kecil, walaupun tidak sama persis. Pada saat itulah ia yakin, bahwa yang dilihatnya adalah wajah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Wajah itu terus membesar hingga memenuhi pandangannya. Pandangan matanya tajam, sekaligus penuh kasih sayang, seperti kilatan sinar yang menembus relung jantung yang serta merta membuatnya merasa damai dan tenteram. Saat itu juga ia berkata padanya “Sabar jo ngana anak ada ngana pe waktu ngana mengerti.” (sabarlah nak pada waktunya nanti kamu akan mengerti).

Setelah pertemuan yang seperti mimpi itu, masih diselimuti perasaan takut, sekaligus bahagia. Connie menemui tetangganya, kemudian sambil mengelus kepalanya ia berkata, “Suatu saat kamu akan jadi orang, nak.” Sejak saat itu juga tubuhnya terasa diguyur air sejuk yang membasahi hatinya yang paling dalam. Pengalaman pertama yang tak bisa ia lupakan sepanjang hidupnya. Membuat perjalanan panjang hidup Connie berubah, seperti mendapat semangat baru dan kekuatan untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi.

Pintu Kebenaran Itu Terbuka

Digambarkan dalam buku ini, sepanjang perjalanan hidup Connie memang diliputi berbagai kejadian-kejadian aneh, entah itu melalui mimpi dirinya sendiri atau keluarga dan sahabat dekatnya. Mimpi-mimpi itu atau berbagai kejadian tersebut seperti halnya tanda yang membuat Connie selalu gelisah, bertanya, namun ia tak mengerti apa maksudnya. Yang ada ia hanya mengikuti jalan cinta untuk selalu berusaha menjalankan perintah Tuhan dengan sebaik mungkin.

Hingga pada akhirnya pada tahun 1994. Sore menjelang senja purna peristiwa aneh menyelimutinya. Saat berada di rumah seorang teman baiknya Ia mengalami trance, ruhnya seperti terangkat di alam lain. Hingga kondisi fisiknya tak terkendali di luar kontrol manusia biasa. Memang pada tahun itu Connie sedang merasa diuji karena apa yang telah ia perjuangkan untuk membahagiakan keluarganya, orang-orang terdekatnya, yang sangat ia cintai sepenuh hati secara serentak menghina dan menyakiti perjuangannya selama ini. Apa yang terjadi sungguh di luar dugaannya. Ia tidak habis pikir mengapa hal tersebut bisa terjadi. Mungkin itu cobaan batinnya yang teramat berat ia rasakan. Walaupun begitu, ia tidak membenci keluarganya, namun ia meminta ampunan Tuhan atas perlakuan keluarganya dan dosanya sendiri.

Saat itulah tiba-tiba tubuhnya seperti ada yang menggerakan kemudian ia tersungkur ke lantai, bersujud dengan segala ketidakberdayaan. Ia menangis dan memohon ampunan Tuhan sepenuh jiwanya. Dengan kondisi tidak berdaya itulah perjalanan spirtualnya dimulai kembali. Ia menjelaskan bahwa apa yang terjadi padanya seperti berada dalam dua alam fisik dan materi. Ruhnya seperti ditarik ke atas melalui lubang-lubang tubuhnya. Ia seperti berjalan di atas awan. Dalam kondisi seperti itu ia masih sadar, dan melihat sekelilingnya sangat jelas.

Kejadian itu berjalan sampai 6 hari ia tidak makan dan minum, dari hal itu juga ia sempat dianggap orang gila. Tingkah lakunya menjadi tidak wajar, ia membaca kepribadian dan masa lalu seseorang yang ada di depanya, dengan wajah menyeramkan semua orang takut sekaligus prihatin dengan kondisinya. Keluarganya juga sempat memanggil pendeta sampai kiai untuk mengobatinya, namun usaha itu sia-sia.

Di titik inilah Connie merasakan pertarungan yang teramat sangat menyiksa tubuhnya, melawan roh-roh hingga mahluk yang tak dapat ia jelaskan, hingga suatu yang mungkin kita anggap sebagai cerita fiksi yang tidak bisa dipikir nalar manusia. Tapi itulah yang dirasakanya, penderitaan yang ia maknai sebagai bagian dari proses penyucian rohaninya.

Pada hari yang ia lupa akhirnya, ia ditemui oleh sosok agung yang membuatnya menggigil ketakutan sekaligus menenteramkan batinnya. Itulah sosok Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang memberikan pesan dirinya untuk bersabar hingga akhirnya mengerti. Pada saat itu juga, tanpa ragu pada-Nya. Itulah sosok yang ia diam-diam rindukan selama ini.

Pertemuan dengan sosok agung ini lebih menggetarkan batinnya, ia seperti diajak dialog terkait hakikat ajaran kebenaran tentang ke Esa-an Tuhan. Sosok agung Yesus Kristus berbicara dengan tegas bergema dalam hati dan telinga Connie. Yesus mengatakan bahwa;

“Tuhan-Ku Allah dan Aku akan berbicara melalui m ulutmu. Sampaikanlah dan jangan kau takut. Sampaikanlah pada guru-guru dunia itu, apa yang aku katakan, sembahlah Allah Tuhan kita yang Esa. Akulah jalan kebenaran menuju Allah untuk semua umat manusia. Kasihanilah manusia sesamamu seperti terhadap dirimu sendiri.

Aku berada di dalam Islam yang benar. Kristen yang benar, aku juga berada di dalam agama-agama yang benar, yaitu menyembah Allah Yang Esa, taat menjalankan perintah-Nya dan membenarkan semua nabi dan semua utusan-Nya.” (hlm. 66).

Kata-kata itu membuat Connie terpaku, mulutnya terkunci, dan tubuhnya menggigil. Jiwanya takluk. Perasaan nyaman, tapi berat menyelimuti tubuhnya. Kondisi tersebut secara tidak langsung menggantikan rasa sakit yang dideritanya sebelumnya. Ruh-nya seperti menyatu kembali dengan tubuhnya.

Begitulah cerita panjang beberapa perjalanan hidup dan spiritual yang dialami Connie hampir dari setengah umurnya. Pada dasarnya apa yang dialaminya ini bagian dari pesan Tuhan untuk manusia melalui pengalaman Spiritualnya untuk kembali ke jalan yang lurus dan benar. Tergambar jelas, jika kita mengikuti pesan-pesan Tuhan yang dituliskan dalam buku ini. Bahwa setiap agama pada dasarnya adalah ajaran yang benar selama masih mengagungkan Tuhan Yang Esa dan menjalankan apa yang diperintahkan-Nya.

Terlepas doktrin ketauhidan selama ini, dari agama-agama yang ada selalu mencoba mencari klaim kebenaranya masing-masing. Buku ini secara tidak langsung menyentak kesadaran keberagamaan kita selama ini, bahwa setiap pemeluk agama jika ia benar-benar menjalankan perintah Tuhan dan mengagungkan Tuhan Yang Esa, jalan keselamatan pasti akan didapatkan.

Bisa dikatakan, buku ini juga menawarkan perspektif lain bahkan baru, bagaimana kita memandang dialog antar agama yang hari ini terjadi. Yang seolah dekat, tetapi juga menjadi berjarak ketika doktrin ke-Esa-an Tuhan ini belum bisa diterima dengan jujur oleh kelompok agama penganutnya.

Memang harus kita akui, seperti yang menjadi pesan Yesus pada Connie dalam buku ini, yakni “Guru-guru itulah (agama) yang menyesatkan umat. Jangan kamu dengarkan apalagi mengikuti mereka,” (Hlm. 69). Pesan tersebut menunjukkan bahwa ada semacam pengaburan makna atas ajaran agama yang sebenarnya, yang dilakukan oleh sekelompok agamawan yang menuruti hasrat kepentinganya. Sehingga pesan-pesan Tuhan tidak bisa jernih diterima oleh manusia. Hal ini yang sebenarnya membuat makna agama tidak mampu mengakar di jiwa manusia, menjadi laku pribadi untuk kebaikan dirinya dan orang-orang di sekelilingnya.

Pada akhirnya buku ini dapat saya maknai sebagai sebuah buku yang tidak hanya mengisahkan perjalanan hidup Connie Constantia, namun lebih jauh dari itu, buku ini dapat menjadi gerbang pemaknaan atas keberagamaan dan hakikat ketauhidan kita selama ini. Dengan rentetan ayat-ayat dari kitab suci Injil, Al Quran, bahkan Taurat, turut memberi landasan teologi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Terlepas dari visual “mistis” sampulnya dengan balutan warna hitam mencekam, buku ini layak dibaca untuk menyegarkan kembali makna kebertuhanan kita selama ini. Barangkali ada yang terlewat dari pemahaman kita terkait bagaimana dialog antara agama secara substansial, dan buku ini bisa jadi membantu menguraikan keresahan tersebut.

Rctiplus.com

Rctiplus.com pewartanusantara.com

pewartanusantara.com Jobnas.com

Jobnas.com Serikatnews.com

Serikatnews.com Serdadu.id

Serdadu.id Beritautama.co

Beritautama.co kalbarsatu.id

kalbarsatu.id surau.co

surau.co