Yenny Wahid Tegaskan Agama bukan Faktor Utama Terorisme

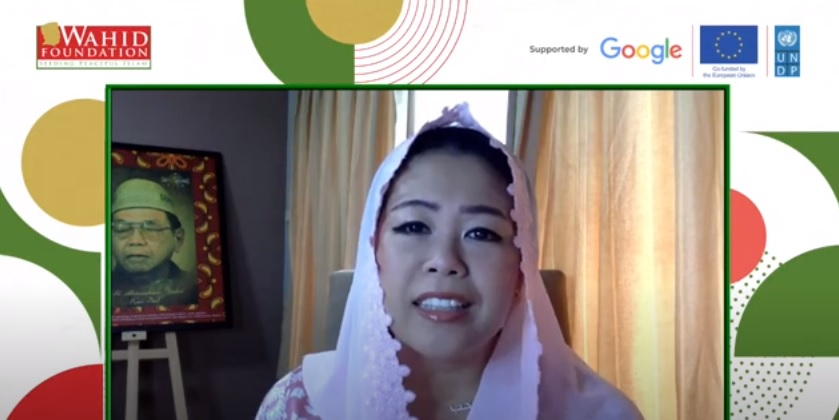

Berita Baru, Jakarta – Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, menegaskan bahwa adalah salah kaprah jika agama dianggap sebagai faktor utama di balik terorisme.

Ajaran agama, ungkapnya pada Salam Forum Sabtu (1/5), tentu bukanlah faktor terbesar yang membuat orang menjadi teroris.

Tetapi, beberapa hal seperti kegelisahan, kecemasan, dan ketidakyakinan atas dirilah—untuk menyebut beberapa—yang lebih bertanggung jawab atas keterlibatan seseorang dengan radikalisme.

Dengan merujuk pada seorang grafolog dan survei yang dilakukan Wahid Foundation, Yenny menyebut pelaku bom bunuh diri di Makassar dan penembak tunggal di Mabes Polri beberapa minggu lalu adalah orang-orang yang gelisah dan tidak percaya diri.

“Ini bisa kita lihat dari tulisan tangan di suratnya. Jadi, kecenderungan seseorang bisa tampak dari tulisan tangan tersebut,” kata Yenny dalam acara virtual yang diselenggarakan Wahid Foundation ini.

Jadi, kenapa seseorang bisa terlibat aksi terorisme adalah karena mereka yang sedang dirundung kecemasan, ketidakpercayaan diri yang akut, dan perasaan tidak berguna (useless one) tersebut bertemu dengan kelompok yang suka provokasi menggunakan dalil-dalil agama.

Agama di sini, lanjut Yenny, dimanfaatkan sebagai pemberi rasa aman dan suntikan kepercayaan diri, meski semu, untuk para pemuda yang sedang sakit di atas. Walhasil, terjadilah aksi terorisme.

“Dalihnya sederhana, yakni bagaimana dengan suatu misi, misi suci, yang dibungkus dengan kalimat-kalimat bombastis, mereka akan bisa menjadi bermanfaat, penting, dan bahkan pahlawan. Pun, kelak akan menghuni surga,” jelas Yenny.

“Jadi, sekali lagi, ini bukan soal agama,” tambahnya.

Mekanisme perekrutan

Layaknya organisasi pada umumnya, kelompok radikal memiliki metode khusus untuk merekrut anggota, jika bukan korban. Yenny menjelaskan, pintu utama tempat mereka merekrut adalah media sosial.

Salah satu yang perlu dicermati dari media sosial adalah apa itu yang disebut sebagai neuroplasticity atau bagaimana otak manusia begitu ditentukan oleh apa yang mereka konsumsi secara intens dan ditayangkan berulang-ulang.

Dengan ini, siapa pun yang bermedia sosial akan terancam semacam content addict atau kecanduan pada ponsel. Akibatnya, ketika seseorang—khususnya para digital native (generasi milenial dan Z)—sebentar saja jauh dari gawainya, ia akan cemas, gundah, dan kemudian mudah marah.

Dalam bahasa lain, lanjut Yenny, di samping sisi positifnya, media sosial berkemungkinan besar melahirkan orang-orang yang penuh kecemasan, amarah, ketidakpercayaan diri—apalagi kerap mengalami cyberbullying—dan perasaan tidak berarti, sehingga ketika bertemu dengan kelompok yang provokatif dengan konten-kontennya yang seolah menaungi, memberi solusi instan, dan semacamnya, maka tidak ada episode lanjutan buat mereka kecuali aksi radikalisme.

“Singkatnya, begitulah alur mengapa seseorang bisa merelakan hidupnya yang begitu indah hanya untuk yang tidak nyata, dalam arti menjadi radikal,” ujar Yenny.

“Di atas semuanya, tugas kita saat ini adalah bagaimana menciptakan ekosistem digital yang ramah untuk para generasi milenial atau digital native. Kita tidak boleh membiarkan mereka menjadi pahlawan dengan cara yang salah,” tambahnya.

Rctiplus.com

Rctiplus.com pewartanusantara.com

pewartanusantara.com Jobnas.com

Jobnas.com Serikatnews.com

Serikatnews.com Serdadu.id

Serdadu.id Beritautama.co

Beritautama.co kalbarsatu.id

kalbarsatu.id surau.co

surau.co